Salon du livre de Genève (2/2) : trajectoires narratives

A Montreuil, Bologne ou Genève, au seuil des possibles ouverts par la textualité célébrée, les dilemmes sont toujours les mêmes : suivi rigoureux d’un itinéraire préétabli, ou déambulation exploratoire ? La préparation d’une visite au Salon du livre (re)pose la question des trajets possibles et des avantages comparatifs de leurs configurations. Mais les détours, espaces liminaires, moments suspendus… ne constituent-ils pas le cœur du parcours, au fond ?

Cette chronique en deux parties adopte de fait la sérendipité comme principe conducteur, et la trajectoire comme concept organisateur, central au Salon 2018 dans au moins deux de ses acceptions : trajectoires langagières, trajectoires narratives… et plus si affinités, les convergences s’avérant nombreuses entre les deux sillons.

Les références complètes des ouvrages mentionnés peuvent être consultées en fin de chronique.

Bonne route !

Parmi les évènements phares de ce Salon 2018 : le couronnement d’un magistral « roman d’aventure », « récit initiatique », « le tout sur fond de réflexion philosophique » – un texte, surtout, empruntant à « la force du conte »[1]. Le Prix Kourouma ne lui a pas été décerné encore lorsque Wilfried N’Sondé se retrouve sous le feu des questions de lycéens vaudois fort appliqués, ce jeudi après-midi. Un océan, deux mers, trois continents (Actes sud) présente la particularité d’un ancrage fort dans des faits et une figure historiques, en sus de thèmes puissants. Ce sont ces dimensions du rapport au réel – à la vérité – et de la portée philosophique du texte qui s’avèrent préoccuper les jeunes lecteurs en premier lieu.

A gauche, illustration d’Emmanuelle Houdart, exposée à l’occasion d’une célébration des 20 ans d’activité des éditions Thierry Magnier.

A gauche, illustration d’Emmanuelle Houdart, exposée à l’occasion d’une célébration des 20 ans d’activité des éditions Thierry Magnier.

A droite, détail d’Une histoire (presque) impossible à raconter, de Bruno Gibert.

« L’histoire que vous racontez », interroge ainsi Jimmy, « elle est vraie de bout en bout ? Y a-t-il des éléments inventés ? Quelle est pour vous la relation entre Histoire et fiction ? ». Wilfried N’Sondé écarte doucement la pertinence de la question, rappelant la part d’imagination essentielle à son travail, la dimension fictive même de l’Histoire, sa volonté d’élaborer une instance narrative qui fasse « vibrer la sensibilité du lecteur », la primauté enfin du vraisemblable sur le vrai, de la construction narrative sur une supposée réalité : « La réalité, c’est ce que je vois, ce que tu vois, c’est un peu tout ça, et ce n’est rien » – rien jusqu’à la mise en récit.

Lauréat 2017 du même Prix Kourouma, l’écrivain genevois Max Lobe évoquera le lendemain une conception de l’entreprise d’écriture proche à cet égard de celle de Wilfried N’Sondé. « Je suis invité dans des cours universitaires, on m’explique mon livre. Bon, d’accord… Moi, je n’y avais pas pensé, parce que mon travail, notre travail, c’est de raconter une histoire. »

L’« histoire », reine du Salon. Les débats et objets textuels exposés invitent de multiples manières à accorder une attention toute particulière aux processus de narration.

A gauche, quelques-unes des 125 cartes à raconter.

A gauche, quelques-unes des 125 cartes à raconter.

A droite, Un beau livre, de Claude Boujon.

Il y a les histoires rendues possibles par une rencontre entre schéma actantiel (sujet-objet-quête) et images tirées de l’ombre d’un tiroir d’artiste – par « l’histoire d’un coup de cœur », dans les termes de Martine Panchout-Dubois, co-conceptrice du coffret 125 cartes à raconter (Editions Loisirs et Pédagogie) avec Roxane Gagnon et Danièle Frossard. Coup de cœur pour une série de croquis et gravures réalisés par Susan Litsios, découverts par la professeure-formatrice Danièle Frossard, immédiatement sensible à leur richesse. Au départ de ces images plus ou moins figuratives, Danièle Frossard et ses deux collègues de la HEP Vaud entreprennent d’élaborer un jeu de construction narrative dans le cadre duquel les créations de Litsios font office de catalyseur d’imaginaire.

Le coffret sort officiellement ce mois-ci. Il permet le développement de compétences d’expression orale et de structuration des récits chez les participants de tous âges. Vis-à-vis d’autres jeux, de cartes ou de dés, présentés comme stimulant les mêmes capacités (p.ex. Comment j’ai adopté un gnou, aux éditions Le droit de perdre), 125 cartes à raconter se distingue par son ancrage dans une œuvre artistique qui lui précède, et la mobilisation de celle-ci à des fins nouvelles : « inventer des histoires à l’infini ».

Il y a aussi, au Salon, cette Histoire (presque) impossible à raconter, conçue par Bruno Gibert (éditions Sarbacane), accessible dès 6 ans, et pourtant résistante « à tout résumé, toute ligne droite, tout cadre précis ». Un outil pédagogique moins contre-intuitif qu’il n’en a l’air, offrant aux plus jeunes la possibilité de penser les caractéristiques des structures narratives, l’acte de raconter, les récits virtuels non explorés… pour à terme, peut-être, contribuer au développement de compétences narratives également solides et nuancées.

Il y a ce titre qui déjà raconte : C’est l’histoire d’un grain de sable… apprivoisé au fil du récit et de la métaphore par l’enfant dont on disait qu’il avait un grain. Un texte simple, des illustrations épurées et couleurs chatoyantes, pour parler en l’occurrence des troubles de l’attention (la dernière page est réservée à la discussion : « Et toi, qu’en penses-tu ? »). Un texte, en outre, qui en cache un autre : retournez l’objet et vous voilà au seuil d’une nouvelle histoire, dont l’héroïne, elle aussi, a La tête dans les nuages… Les deux textes, composés respectivement par Yaël Hassan et Anne Maussion, sont illustrés par Manuela Ferry, et publiés ensemble aux éditions du Pourquoi pas.

A gauche, C’est l’histoire d’un grain de sable, (éditions du Pourquoi pas).

A gauche, C’est l’histoire d’un grain de sable, (éditions du Pourquoi pas).

A droite, L’Enfant errant (L’atelier du poisson soluble).

Il y a ce récit d’une itinérance, celle d’un Enfant errant au corps gracile et crâne nu, non marqué du sceau du genre, quoique designé par un « il ». Lui aussi a la tête dans les nuages. Il vient « d’un pays qui n’existe plus et pas encore ». Il a un rêve, qui « contient le monde ». L’atteindre implique de laisser la mer emporter le navire-oiseau par lui dessiné : « les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes / sans s’inquiéter d’être dans un monde / rêvé par un enfant / qui traverse la mer / sur un bateau de sable ».

Conçu par Gilles Aufray et Marion Janin, publié par L’atelier du poisson soluble, L’Enfant errant est renversant à plusieurs égards : la pureté poétique du conte initiatique, qui ne craint pas de progresser à la fois en vers libres et en chapitres ; l’éblouissante originalité et la force symbolique de l’univers graphique ; l’étendue du terrain d’exploration interprétative ; le format, aussi peu commun en littérature jeunesse que les tonalités chromatiques privilégiées (ocre et sable, précisément). On (re)connaît ce récit ; mais on ne le connaissait pas ainsi.

Il y a l’histoire telle qu’elle fait retour dans les questions des lycéens de Pully affairés à échanger avec Wilfried N’Sondé. Ce que l’on interroge, au-delà du fondement historique et du « message » reconnus au roman travaillé en cours de français, ce sont les composantes du récit, et avant tout les personnages : leurs identités, intériorités, les relations les unissant, les intentions présidant à leurs actions. Car le récit c’est de l’humain, plus clairement peut-être que ne l’est la « littérature », construction abstraite exclue de cette rencontre. La structuration narrative – davantage que textuelle, davantage que « littéraire » – des possibles imaginaires est logiquement reine du Salon. En atteste encore cette relance de l’enseignant-modérateur, révélatrice par son ambiguïté : « Dans quelle mesure la forme romanesque constitue-t-elle, en l’occurrence, une alternative heureuse à une connaissance livresque ? ».

Il y a ces histoires « livresques » qui retrouvent chaque année le chemin du Salon, dont Un si beau livre, de Claude Boujon, publié pour la première fois en 1991, et C’est un livre, traduit de l’anglais en 2011, succès sans doute immédiat auprès de l’Education nationale qui en recommande actuellement la lecture au cycle 2. De multiples séquences d’enseignement mettent à contribution le premier texte, souvent interprété comme une défense en règle des multiples atouts de l’objet-livre. Le second ouvrage est décrit comme « un hymne plein d’humour au livre papier à l’heure du passage au numérique : la revanche du livre ! » (Gallimard Jeunesse). On comprend la réédition de l’un et l’autre.

A gauche, un Fanzine carré publié aux éditions Hécatombe.

A gauche, un Fanzine carré publié aux éditions Hécatombe.

A droite, C’est un livre, de Lane Smith.

Il y a, enfin, l’histoire de Yammie, qui est un peu celle de Naomi, dont elle est le double fictif – Naomi Fontaine à qui l’on semble concéder difficilement, ainsi qu’à Wilfried N’Sondé, le droit à s’écarter du référent supposé. Non, il ne s’est pas simplement agi de changer des noms ; c’est bien à un récit fictionnel qu’est conviée la lectrice de Manikanetish (Mémoire d’encrier).

Récit d’un enthousiasme enseignant à l’épreuve d’un réel violent, celui de la réserve, dans lequel se débattent des élèves âgés de 14 à 21 ans auxquels il va s’agir d’enseigner « la discussion, l’écriture narrative, les questions de culture générale, le repérage d’erreurs, les romans à interpréter ». Yammie présente cette particularité d’être originaire de l’univers communautaire auquel elle revient, détail de poids pour nous, pour elle, pour « eux », qu’elle « avai[t] imaginés. Des centaines de fois », avant de devenir leur prof de français.

Et puis se présente l’opportunité de monter une pièce ; ce sera le Cid, de Corneille. L’enseignante est interpelée : « Pourquoi t’as pas pris une pièce qui parle des Innus ? Ou qui se passe au Québec au moins ». Pour la défamiliarisation, explique patiemment Yammie ; pour enrayer la peur du lâcher-prise.

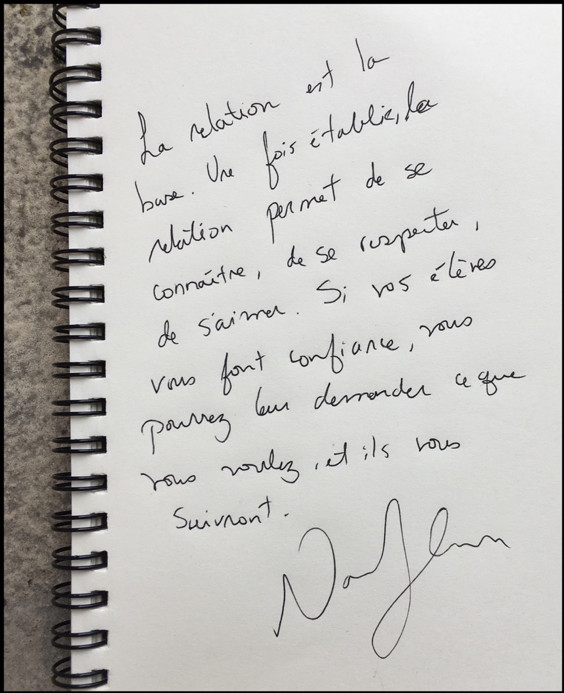

En exclusivité pour Voie Livres, la recommandation première de Naomi Fontaine aux enseignant.e.s en devenir.

En exclusivité pour Voie Livres, la recommandation première de Naomi Fontaine aux enseignant.e.s en devenir.

C’est Naomi Fontaine qui poursuit : « Le tout, c’était de ne pas tomber dans la ‘pièce pour aider’. Il fallait un défi. Mais surtout, il fallait jouer. Jouer avec les thématiques, les registres, les costumes. Il fallait un truc de chevaliers ! ». La difficulté potentielle de la langue, la dimension « littéraire » et patrimoniale du texte, ne jouent qu’un rôle marginal dans le choix du Cid, et dans le récit articulé autour du projet théâtral – mais avant tout, de la vie ; de trajectoires d’apprentissage aussi nombreuses que les élèves-personnages.

La littérature, pour Naomi Fontaine, excède de très loin « ce qui est écrit : on sous-estime, à cause de la force de l’écrit, celle de la culture orale, qui repose entre autres sur un savoir-raconter inégalé. »

« Il me paraît bon encore de se souvenir de ceci : chaque étape, chaque rencontre, mises en scène par les contes, en bien comme en mal, participent à l’élaboration progressive de l’errance des débuts en itinéraire chargé de sens. » (Myriam Mallié, Conter).

Textes cités :

Aufray, Gilles, & Marion Janin. L’Enfant errant. Le Puy-en-Velay : L’atelier du poisson soluble, 2018.

Boujon, Claude. Un beau livre. Paris : L’Ecole des loisirs, 1991.

Fontaine, Naomi. Manikanetish. Montréal / Québec : Mémoire d’encrier, 2017.

Gibert, Bruno. Une histoire (presque) impossible à raconter. Paris : Editions Sarbacane, 2017.

Hassan, Yaël, & Manuela Ferry. C’est l’histoire d’un grain de sable… Epinal : Editions du Pourquoi pas, 2016.

La Macchia, Yannis (éd.), Fanzine carré, Genève : Hécatombe, 2013. 90 auteurs-contributeurs, une « véritable anthologie » de la BD suisse contemporaine… et un format extraordinaire.

Litsios, Susan, Danièle Frossard, Martine Panchout-Dubois, & Roxane Gagnon. 125 cartes à raconter : pour inventer des récits à l’infini. Le Mont-sur-Lausanne : Editions Loisirs et Pédagogie, 2017.

Mallié, Myriam. Conter. Noville-sur-Mehaigne : Esperluète Editions, 2013.

N’Sondé, Wilfried. Un océan, deux mers, trois continents. Arles : Actes Sud, 2018.

Smith, Lane. C’est un livre. Trad. Jean-François Ménard. Paris : Gallimard Jeunesse, 2011.

[1] Qualificatifs issus d’un article paru dans La Libre Afrique, le 21 avril 2018.

Chronique publiée le 21 mai 2018

Par Fiona Moreno, doctorante à l'Université de Pennsylvanie (Etats-Unis), et assistante suppléante à l'Université de Genève, fiona.moreno@unige.ch