Si elle n’était pas faite de mots, cette chronique Voie Livres serait un arrêt sur image et en arrière-plan se dessinerait un paysage vaudois emblématique: celui de la Haute École Pédagogique (HEP), ses cèdres, son aula du même nom, le lac en ligne de mire. On y forme les futur·es enseignant·es de l’école primaire, notamment. Au fil de la formation, quatre semestres sur six sont concernés par la didactique du français. Alors que Voie Livres soutient la promotion de la littérature au sein de l’école romande au rythme d’une quinzaine de chroniques par année, celle-ci souhaite prendre le temps de se demander comment on forme et on se forme à l’enseignement de la littérature jeunesse dans le canton de Vaud.

Aula des Cèdres © Léo Fabrizio pour Rochat-architectes

S’agissant des cycles du primaire, le Plan d’Études Romand (CIIP, 2010) établit deux grands objectifs d’apprentissage pour développer l’accès des élèves à l’univers de la littérature. L’un vise l’appréciation (apprécier des ouvrages littéraires au cycle 1 puis conduire et apprécier la lecture d’ouvrages littéraires au cycle 2). L’autre vise la compréhension, à l’oral comme à l’écrit, de textes en fonction des regroupements de genres. Ceux qui racontent, ceux qui relatent, ceux qui jouent avec la langue semblent a priori les trois regroupements de genres concernés par la littérature mais si nous nous y penchons de plus près, nous savons que les textes qui règlent des comportements, qui argumentent, qui transmettent des savoirs nourrissent aussi généreusement les ouvrages de littérature jeunesse. Et si nous nous y penchons de plus près encore, les objectifs d’apprentissage du français concernés par la littérature jeunesse dépassent ceux précédemment évoqués, tel le fonctionnement de la langue ou les approches plurielles. Cette description laisse deviner une forme de dilution des apprentissages propres à la lecture littéraire que trois spécialistes de la didactique de la littérature ont d’ailleurs précisément analysé dans un passionnant article[1]

La « littérature » apparait au milieu d’un ensemble de compétences, thématiques et supports pour le moins bigarrés : l’axe « accès à la littérature » (L1 15 / L1 25) regroupe sous la même étiquette des apprentissages relatifs à la découverte d’un livre ou d’une bibliothèque, à l’appréciation ou au choix d’un livre, à la compréhension en lecture, à l’interprétation d’un texte littéraire, à des procédures d’écriture. Notons déjà, à ce stade de notre raisonnement, une juxtaposition d’éléments hétérogènes, relevant d’épistémologies de champs et de disciplines différentes.

Deschoux C-A., Florey S., Ronveaux C., 2015, p128

Mais alors comment les formateurs et formatrices, les étudiants et étudiantes de la HEP Vaud se saisissent-ils·elles de l’indispensable mission que représente l’enseignement de la littérature ?

La formation initiale actuelle propose un module spécifique en troisième année (Enseigner la littérature jeunesse en classe). Ce module n’est pas obligatoire et laissé au choix des étudiant·es. Il ne réunit qu’une petite quinzaine de participant·es chaque année. En écho à la présente chronique, Voie Livres a d’ailleurs fait part en février 2023[2] des intentions des formatrices et des objectifs de ce module lors d’un entretien entre Sonya Florey (HEP Vaud) et Marie Béguin (HEP Vaud). Plus récemment, lors de la semaine culturelle vécue au printemps dernier au sein de la HEP, un entretien entre une étudiante (Natacha Faraci) et une didacticienne (Claire Detcheverry) témoigne de la vivacité du rapport très investi des étudiant·es à la littérature jeunesse:

Selon les parcours et les choix des étudiant·es, tou·te·s n'ont pas une formation spécifique à l’enseignement de la littérature. L’équipe de didactique du français a pourtant décidé de l’intégrer ponctuellement au fil de la formation au Bachelor Primaire.

La formation initiale

Dès la première année, les étudiant·es sont appelé·es à interroger leur propre rapport à la lecture, à comprendre pourquoi et comment favoriser celui des jeunes élèves. La mise en voix régulière d’ouvrages de littérature jeunesse par l’enseignant·e, la constitution d’une bibliothèque de classe riche et variée, les dispositifs et évènements qui promeuvent la lecture, … sont autant d’invitations à faire vivre la littérature jeunesse dans les futures classes des étudiant·es. La faire vivre et l’enseigner aussi. C’est pourquoi dès le début de leur de formation, les étudiant·es ont rendez-vous avec de premières expériences d’analyse a priori d’ouvrages littéraires.

Cette année, le public étudiant nouvellement arrivé sur les bancs de la HEP a par ailleurs été accueilli par une conférence de rentrée destinée à les convaincre de tomber dans le chaudron de la littérature jeunesse, de ne plus s’en passer et de le faire aimer. Si l’objectif était ambitieux et non garanti, ils·elles ont pu être sensibilisé·es à ce que recèle la littérature jeunesse et réaliser que dans le terme « jeunesse » réside toujours aussi un lectorat adulte. Vous qui nous lisez à l’instant, vous en doutez ? Alors laissez-vous porter par quelques morceaux choisis.

Julian est une sirène, Jessica Love – Illustration de couverture © L’école des Loisirs, 2018

Dans l’album Julian est une sirène, Jessica Love, en racontant la complicité d’une grand-mère auprès de son petit-fils qui tient à se déguiser en sirène lors d’un célèbre carnaval, nous prouve que la littérature jeunesse est sociologie.

Le dictateur, Ximo Abadia – Illustration de couverture © La Joie de lire, 2020

Ximo Abadia, auteur espagnol, en racontant dans son album Le dictateur, comment un régime peut sombrer dans la tyrannie, nous montre que la littérature jeunesse est histoire.

L’invitation, Kveta Pacovska – Illustration de couverture © Les éditions des grandes personnes, 2012

Kveta Pacovska, autrice tchèque, en profitant d’une grande liberté de création dans tous ses albums, nous rappelle que la littérature jeunesse est art.

Au-delà de la forêt, Nadine Robert & Gérard Dubois – Illustration de couverture © Seuil Jeunesse, 2016

Nadine Robert et Gérard Dubois, en racontant l’ouvrage insensé d’un père et son fils qui construisent une tour à force de solidarité et de conscience démocratique, pour voir au-delà de soi, du connu, du semblable, nous démontrent que la littérature jeunesse est politique.

La chaise, Claude Boujon – Illustration de couverture © L’école des Loisirs, 1996

L’inégalable humoriste, Claude Boujon, en faisant questionner ces personnages sur l’existence et l’usage d’une simple chaise (les uns en jouent-épicurisme-, l’autre en use-stoïcisme-), la littérature jeunesse est philosophie.

Ingénieuse Eugénie, Anne Winsdorf – Illustration de couverture © L’école des Loisirs, 2016

Anne Winsdorf, en racontant comment cette ingénieuse Eugénie parvient à relier deux îles , témoigne que la littérature jeunesse est sciences.

La nuit de la fête foraine, Mariachiara Di Giorgio & Gideon Sterer– Illustration de couverture © Les fourmis rouges, 2020

Cette fête foraine investie illégalement de nuit par des animaux de la forêt qui finissent par réparer les effets de l’homme sur la nature, nous fait réaliser que la littérature jeunesse est écologie.

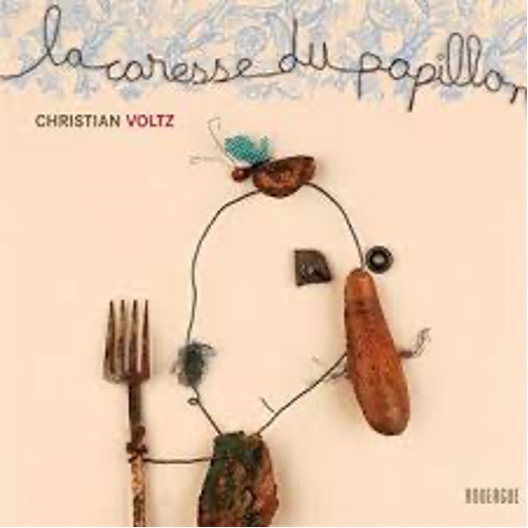

La caresse du papillon, Christian Volz – Illustration de couverture © Le Rouergue, 2005

Parce que l’inimitable Christian Volz, en osant parler de tout (même des êtres disparus) avec humour, nous dit que la littérature jeunesse est poésie.

Depuis la rentrée 2025, les étudiant·es de première année se sont approprié pour la première fois un forum afin de partager leurs coups de cœur de littérature jeunesse. Et cela fonctionne !

En deuxième année, les étudiant·es développent leurs capacités d’analyse d’ouvrages littéraires et découvrent la bibliothèque GlobLivres (https://www.globlivres.ch/fr/) généreusement spécialisée dans les ouvrages jeunesse en langues étrangères. La dernière année de formation appelle les stagiaires à concevoir, mettre en œuvre et analyser une séquence d’enseignement du français. Pour quelqu’un·es, leurs choix articulent le développement de compétences en compréhension à la littérature jeunesse.

Et la formation continue ?

Un début de recherche exploratoire (Detcheverry, 2025, à paraitre) s’est intéressé dans le contexte de la formation aux nouveaux MER de français (CIIP, 2023). Une dizaine d’enseignantes ont expérimenté une séquence autour d’albums sans texte en 3e-4e [3]. En s’affranchissant de l’étude exclusive du schéma narratif et en s’emparant de supports composites complexes, l’approche proposée invite les élèves à analyser les effets de mise en page, d’angles de vue et de suspens. Ce dont témoignent les enseignantes, c’est l’appétence insoupçonnée de leurs élèves à comprendre les coulisses d’une intrigue portée par des albums, notamment auprès de leurs élèves qui rencontrent habituellement des difficultés. Elles témoignent aussi du changement de leur regard sur les albums jeunesse, impulsé par les réactions de leurs élèves d’une part, par les analyses des albums mises à leur disposition d’autre part.

Ces enseignantes ont été formées dans le cadre de l’accompagnement à la mise en place des MER français pour le primaire. Une collaboration avec un plus grand nombre d’enseignant·es qui en ressentent l’envie, participerait-elle à cultiver le champ de cette discipline du français ? Ses dimensions symboliques, humaines et esthétiques deviennent, à l’heure de l’omniprésence de l’intelligence artificielle et uniformisante, plus que jamais vectrices de la pensée critique et de la réflexion individuelle. La future formation initiale rendra obligatoire la didactique de la littérature. À quelles conditions remplira-t-elle sa mission ? « Suite au prochain épisode » !

Claire Detcheverry, Chargée d’enseignement (HEP Vaud) claire.detcheverry@hepl.ch

[1] Deschoux C-A., Florey S., Ronveaux C., 2015, Sous les pavés de la tâche, la plage des savoirs scolaires et de la littérature in Formation et pratiques d’enseignement en questions n°19

[2] https://www.voielivres.ch/former-a-enseigner-la-litterature-de-jeunesse-comment-procede-t-on-a-la-hep-vaud/

[3] Voir chronique VoieLivres du 14 mai 2024 : https://www.voielivres.ch/la-nuit-de-la-fete-foraine-un-album-sans-texte-qui-en-dit-long/