En ce tout début de mois de septembre, je me retrouve face à une immense bâtisse en pierre de molasse, typique de la ville de Fribourg. La maison familiale dans laquelle j’ai rendez-vous date de 1621 et est remplie d’histoires. La porte en bois, massive et lourde, grince joyeusement et s’ouvre pour m’accueillir. Passée l’entrée, je me retrouve dans ce qui semble être une immense bibliothèque, à en faire pâlir celles de nos cantons et de nos universités. Des livres, et encore des livres – classés par genres, par éditions, par thématiques – habillent presque tous les murs de la maison, de bas en haut.

Ancienne enseignante de français investie et dynamique dans deux gymnases de Fribourg, Françoise Bloch se décrit comme enseignante, mère de famille de quatre enfants et, aujourd’hui, grand-maman de huit petits-enfants. Des récits qui ont traversé sa jeunesse, en passant par les textes qu’elle a fait découvrir à ses élèves, nous avons dédié un bel après-midi pluvieux à échanger autour de ses coups de cœur et de sa perception de la littérature jeunesse.

Les pages de l’enfance

Le Club des Cinq, Enid Blyton. Collection Bibliothèque Rose © Hachette Jeunesse

Le parcours de lectrice de Françoise a commencé très tôt, car, me dit-elle « j'étais dans une famille où on lisait beaucoup. On nous offrait beaucoup de livres. Puis j'ai aimé la lecture, parce qu’à l'époque nous n'avions pas la télévision. On n'avait pas les moyens d'aujourd'hui et pour moi la lecture c'était fondamental ». Une enfance sans écran, quelle chance ! Elle a adoré les romans de la comtesse de Ségur et de Colette, les séries de romans policiers et d’aventures d’Enid Blyton, Le Club des cinq et Le Clan des sept. Le Petit Chose et Les Lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet, les textes de Jules Renard et d’Hector Malot, les contes de Théophile Gauthier, de Mérimée ou encore de Maupassant. Les romans policiers d’Arthur Conan Dyle et de Gaston Leroux ont occupé son temps libre, tout comme les ouvrages de Marcel Pagnol. Aujourd’hui, la septuagénaire se demande si ces textes connaissent encore le même succès qu’à son époque. Elle évoque aussi quelques lectures moins appréciées, dont les Bécassine, « parce que l’héroïne évoluait dans un univers que je trouvais assez cruel et enclin à renforcer les préjugés de classes, chose que je ne retrouvais pas dans ma propre famille », m’explique-t-elle.

À 15 ans, ce sont les textes russes qui éveillent son intérêt. Les journées d’été 1967 ont été imprégnées de Premier amour de Tourgueniev, de Guerre et Paix et de Anna Karénine de Tolstoï, de Le docteur Jivago de Pasternak. Le Grand Maulnes d’Alain-Fournier, sans oublier Les Misérables de Victor Hugo marqueront les beaux après-midis d’automne de la même année.

Les pages de l’enseignante

L’enseignante de français et d’histoire retraitée n’a pas embrassé la profession par hasard : « J’ai adoré les romans historiques et les romans populaires, dont font partie Le Chevalier de Maison Rouge de Dumas ou Le Bossu de Paul Féval. Ces livres étaient conseillés pour la jeunesse », raconte-t-elle. Elle est sensible à la question de la justice sociale, de l’éducation émotionnelle des femmes particulièrement : « Même chez Colette, je trouvais déjà des réponses à mes questions. Ce n'était pas une littérature féministe, mais elle abordait le point de vue des femmes, ou en tout cas, un certain point de vue des femmes ».

Plus je discute avec Françoise, plus je comprends que l’articulation entre la littérature et la réalité des élèves est un aspect important pour l’ancienne enseignante : « Pour mes élèves les plus jeunes, je cherchais forcément des textes qui pouvaient faire écho à leurs problématiques et répondre à leurs préoccupations ».

Françoise a souhaité mettre en lumière des « thèmes qui touchaient les questions de société, de l'amour, de la rencontre avec l'autre, du respect ; avant tout celle de l'ouverture au monde ». Elle est d’avis que, de nos jours, la dimension universelle de la littérature jeunesse est davantage représentée et qu’il est fondamental de rester très ouvert quant à la définition qu’on souhaite en donner : « La littérature jeunesse est un puissant vecteur éducatif ; c’est aussi la littérature la plus complète qu'on puisse imaginer parce qu'elle englobe une variété incroyable de formats, du livre d’images au roman pour la jeunesse. C’est surtout une littérature qui, à mon avis, stimule l'imagination, la réflexion et aborde des valeurs fondamentales tout en ouvrant les jeunes aux autres. Sans compter sa contribution au développement des compétences en lecture et à l’acquisition d’un vocabulaire riche et nouveau. Je trouve que cela participe à notre éducation émotionnelle. Elle développe nos compétences d'être humain. Cela nous incite à être plus humains parce que confrontés à des situations très diverses, elle nous conduit à vivre des événements qui sont parfois justement hors de la réalité, mais qui sont en même temps si proches de la nôtre ».

Françoise lirait-elle les mêmes textes avec ses élèves aujourd’hui ? Peut-être pas, avoue-t-elle. Ses choix ont changé pendant son parcours d’enseignante : « C'est vrai que, progressivement, je me suis orientée vers une littérature plus contemporaine tout en reprenant de grands classiques. Dans la littérature contemporaine, il y a vraiment des thématiques qui nous parlent davantage aujourd'hui. Mon but reste d'aller vers les élèves et de les amener à s'intéresser à la littérature et non pas de les repousser en prenant des textes trop difficiles ou qui ne sont plus franchement d'actualité ».

Aujourd’hui la littérature jeunesse est bien plus ouverte aux des différentes cultures à d’autres modes de pensée ; elle balaye davantage tous les milieux sociaux, tous les horizons. On accorde bien plus d’importance à la question de l’identité et à celle de la diversité qu’autrefois ».

Puis, Françoise évoque la question des problématiques personnelles : « Ce qui est aussi assez évident, c'est qu'on voit qu'il y a toute une littérature qui prend en considération ces questions d’axiologie. Par exemple, dans la série des Max et Lili, que nous avions offerte à notre fille. Je crois qu'elle avait toute la collection à son époque, en tous cas 80 ouvrages et maintenant, il y en a plus de 130 ! Dans la série, une très grande attention était portée à toutes les problématiques sociales et éducationnelles. Celles-ci n'étaient pas traitées dans les livres de mon enfance, ou alors d'une façon très sibylline, mais ce n’était jamais le centre de l'histoire ». Françoise, souligne que les textes d’auteurs et d’autrices de la jeunesse reflètent bien plus le monde et ses difficultés actuelles. « D'une manière générale, j'ai l'impression que la littérature jeunesse s'est vraiment ouverte aux problématiques des jeunes ».

Les pages de grand-maman

Lorsque Françoise choisit des ouvrages jeunesse pour ses petits-enfants, elle privilégie des albums jeunesse ou des textes qui peuvent leur parler individuellement. Elle privilégie les albums avec des illustrations qui forcément lui plaisent, la touchent et qui, dans le même temps, permettent aux petits de s'évader dans un imaginaire foisonnant. « Je trouve qu'il y a une telle diversité dans la littérature pour enfants aujourd’hui. Il y a de beaux albums et des illustrateurs extraordinaires. On peut aussi y rencontrer des dimensions plus humoristiques avec ces textes que dans une littérature dite plus sérieuse ».

Françoise est sensible à la présence d’animaux : L'animal c'est un vecteur assez émotionnel et facile pour entrer dans le monde de l'humain. Cela permet d'adoucir ou de mettre à distance des souffrances, par exemple quand on a des personnages cruels qui sont des animaux. Parce que sous la forme d'un animal, on arrive mieux à l'intégrer et à comprendre le phénomène. Je trouve que la littérature jeunesse est celle qui permet le mieux aux plus de personnes et de jeunes, de s'identifier véritablement à des personnages qui peuvent être tellement différents de nous ou, au contraire, être très semblables ».

Françoise Bloch a sélectionné quelques livres qu'elle a aimés offrir. Voici ce qu'elle en dit ...

Le Château des souris, de Michel Bond, illustré par Emily Sutton

« C’est un univers très tendre, doux et plein de bon sens. L’illustration est absolument magnifique et les pages sont remplies de détails propres à éveiller la curiosité de l’enfant. Le dessin au crayon est extrêmement fin, avec des ombres et une grande variété de couleurs. Quand j'ai offert cet album à une de mes petites-filles, à ce moment-là, elle ne savait pas encore lire, mais elle pouvait aisément suivre l’histoire ou se l’imaginer si on la lui avait racontée. Le livre correspond en tout cas à son caractère et à sa sensibilité. »

Le Château des souris, Michael Bond, illustré par Emily Sutton © Albin Michel Jeunesse

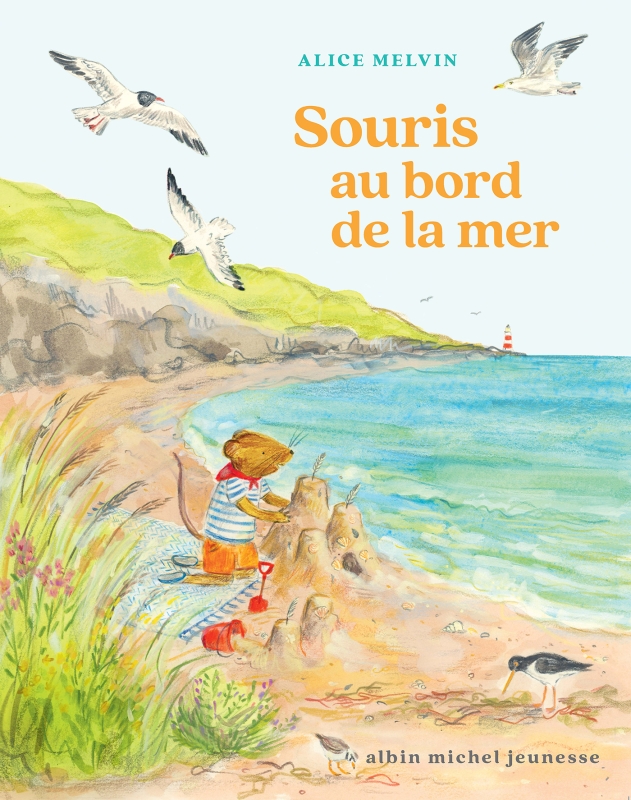

Souris au bord de la mer, Alice Melvin © Albin Michel Jeunesse

Les Souris au bord de la mer, d’Alice Melvin

« La première chose qui m’a touchée dans cet album, c’est le dessin, le côté aquarellé. Encore une fois, des petites souris, comme si c’était un univers qui parle beaucoup aux enfants, parce que ça répond peut-être à leur identité de petites souris au milieu d’un monde qui n’est pas toujours facile à comprendre.

Cet album a des pages rabattables qu’on peut ouvrir comme de petits tableaux. C’est un livre propice à la rêverie, à l’imaginaire. Là encore, des détails, beaucoup d’autres animaux, des lapins, des souris, des blaireaux, des écureuils. Tout un bestiaire qui, pour les enfants qui aiment les animaux ou qui aiment la mer, est très parlant.

Je peux même dire qu’il m’a inspirée a posteriori comme cadeau pour un de mes fils qui aime beaucoup la mer. Je pense qu’il ne serait absolument pas vexé si je le lui en faisais cadeau. La littérature jeunesse peut absolument s’offrir aux adultes parce que justement, cela renvoie à un univers ancien, tout de même toujours présent, qui vous a construit. Mon fils, je sais que la mer l’a construit et qu’il adore la nature. Même sans avoir d’enfants, mais tout simplement parce qu’on est un adulte sensible à la beauté des paysages et de la nature, ce livre peut vous toucher.

Pour moi, la littérature jeunesse, c’est aussi ça. Ce sont des tableaux, c’est de la peinture. Je pense que c’est aussi important que les mots pour construire son univers. Cela apporte une sorte d’apaisement par rapport aux écrans, une sorte de côté méditatif et poétique. »

Mon amie la petite sirène et Poussière d’étoile de Briony May Smith

« Mon amie la petite sirène raconte l’histoire d’une petite fille qui parfois se sent un peu seule, mais qui a développé une amitié, peut-être impossible, pour une petite sirène. Elle se construit cette relation, cette amitié, parce qu’elle vit dans un village de pêcheurs, dans lequel elle se retrouve un peu isolée. Imaginer cette rencontre, pour elle, est complètement magique. C’est un très beau texte sur l’amitié qui dépasse les difficultés et les illustrations sont jolies et pleines de magie. C’est une manière aussi de comprendre et de découvrir comment dépasser ses peurs, ses craintes. L’histoire montre aussi les valeurs intemporelles de l’amitié. »

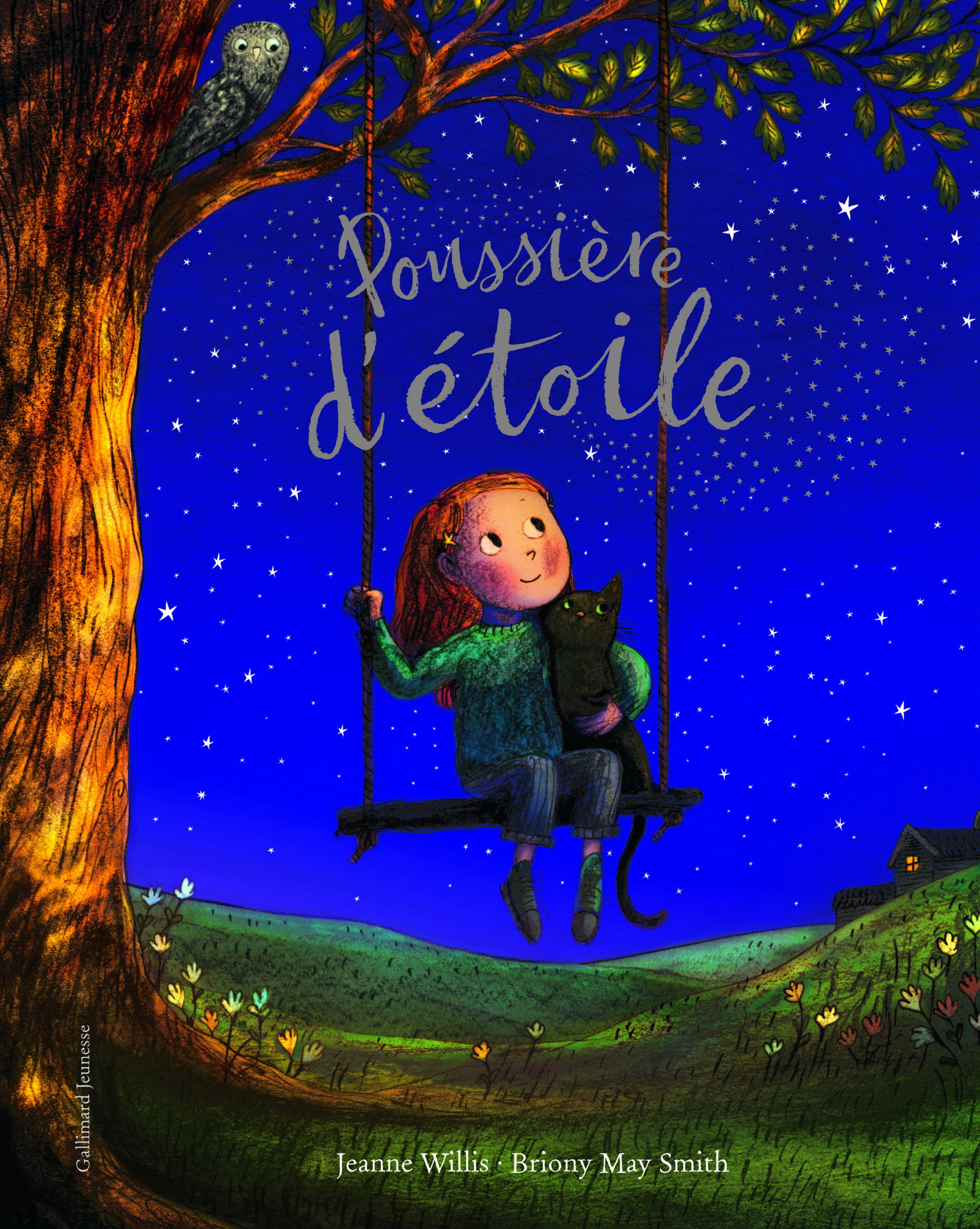

« Poussière d’étoile me séduisait moins que Mon ami la petite sirène. Toutefois, l’histoire d’une petite fille qui ne réussit pas à l’école, qui ne gagne jamais de prix, qui n’est jamais mise en évidence, qui aimerait briller comme une étoile, m’a interpellée. Cela peut nous concerner tous quand, à un moment ou à un autre, on aimerait être davantage remarqué pour nos qualités, notre travail ou nos actions. Le personnage principal est toujours un peu mis de côté. Un jour, grâce à la complicité de son grand-père, la protagoniste va être remarquée, mais pas comme elle l’avait imaginé. Cet album empli de tendresse va à l’encontre de l’image bling-bling de la réussite dans le monde. »

Mon amie la petite sirène, Briony May Smith © Gallimard Jeunesse

Poussière d'étoile, Jeanne Willis et Briony May Smith © Gallimard Jeunesse

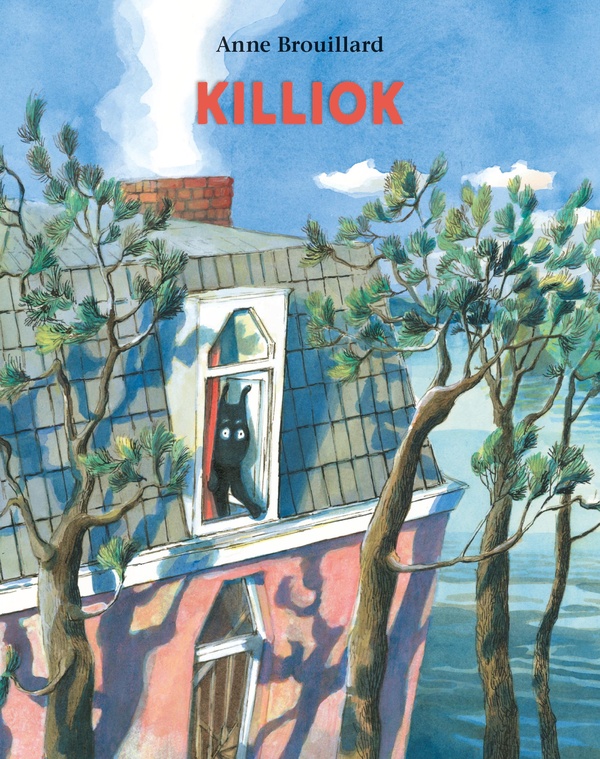

Killiok, Anne Brouillard © École des loisirs

Killiok, d’Anne Brouillard

« Le personnage peut paraitre un peu effrayant parce qu’il a une drôle de forme. On ne sait pas si c’est un masque, si c’est un loup, si c’est un chien. Il est tout noir avec ses grands yeux, il n’a pas vraiment d’expression, il n’a pas de bouche marquée.

J’ai un petit-fils qui a toute une série de livres d’Anne Brouillard, Le pays des Chintiens. Il adore les Killiok, parce que, ce personnage, il ne le voit pas du tout comme quelqu’un d’effrayant, il l’adore. En fait, on a commencé par lire ensemble, lui et moi, une histoire où Killiok était perdu dans la neige et allait faire un gâteau pour un ami qu’il souhaitait retrouver. Puis il a tellement aimé ce livre que je lui ai acheté celui-là, la suite pour plus grands. Émotionnellement, c’est moins parlant que Poussières d’étoile par exemple ou que Mon amie la petite sirène. Cela peut parler à des filles ou à des garçons. Ce personnage représente en tous cas l’aventure, l’imaginaire, le fantastique.

L’album pourrait ressembler plus à du dessin aquarellé avec parfois des aspects dans la nature qui sont étranges, une maison un peu mystérieuse. On ne sait pas très bien si elle est animée ou pas, si ses fenêtres sont des bouches, des yeux, des nez. »

« Cet album m’a touchée parce que c’est l’histoire d’un grand-papa qui est un peu particulier, un marginal qui vit dans une cabane étrange. Le personnage a de la peine à s’adapter au monde moderne, qu’il ne comprend pas. Ce grand-père a une petite fille à qui il raconte son passé, ce qu’il a vécu, ce qu’il a connu. Elle est intriguée : son pépé fait partie de ces gens qui voudraient que rien ne change dans la vie, que tout reste comme ça a été autrefois. Il lui raconte donc son enfance, son parcours dans la vie, ses émotions, ses sensations. Et toute l’histoire repose sur l’idée de la transmission intergénérationnelle entre un grand-père et une petite fille, issus de deux univers complètement différents. On perçoit clairement que cette petite fille est fascinée par ce grand-père singulier, qui a tant à lui transmettre pour l’aider, elle aussi, à affronter la vie.

C’est un texte que je trouve très beau. L’illustration est bien moins fouillée et moins détaillée que dans les autres albums qui m’ont intéressée. Mais il y a la magie du récit et sa chute.

Le parfum des grandes vacances est un album qui convient à un enfant capable d’entrer dans cette magie. »

Le parfum des grandes vacances, de Thibault Prugne

Le parfum des grandes vacances, Thibault Prugne © École des Loisirs (Margot)

Le parfum des grandes vacances, Thibault Prugne © École des Loisirs (Margot)

Je trouve amusant que notre entretien se soit conclu avec l’album Le parfum des grandes vacances. Quel mot pourrait mieux résumer la lectrice qu’est Françoise aujourd’hui que celui de « transmission » ? À travers ce partage d’impressions de lecture, elle m’a révélé combien il lui tient à cœur de communiquer son amour des récits, de la littérature jeunesse et, plus largement, son attention aux autres. Que ce soit dans son enfance, dans son parcours d’enseignante ou dans sa vie familiale, c’est toujours sa passion pour la littérature, les livres, les mots et les images qui s’exprime. Par ses choix littéraires, Françoise construit des passerelles intergénérationnelles qui rassemblent petits et grands.

Chronique rédigée par Elsa Nguyen (elsa.nguyen@hepl.ch), assistante-doctorante à la HEP Vaud. Avec la collaboration de Françoise Bloch, enseignante retraitée.